Le temporel désigne l’ensemble des biens appartenant à l’abbaye et notamment les propriétés générant des revenus. A sa création, les seigneurs féodaux ont en effet offerts des terres, des bois et des fermes que l’abbaye louait et qui généraient les principaux revenus de l’abbé et des chanoines. Au fil du temps, on vit se distinguer la mense abbatiale qui correspondait aux propriétés et revenus de l’abbé de la mense conventuelle qui était les biens mis en commun par les chanoines.

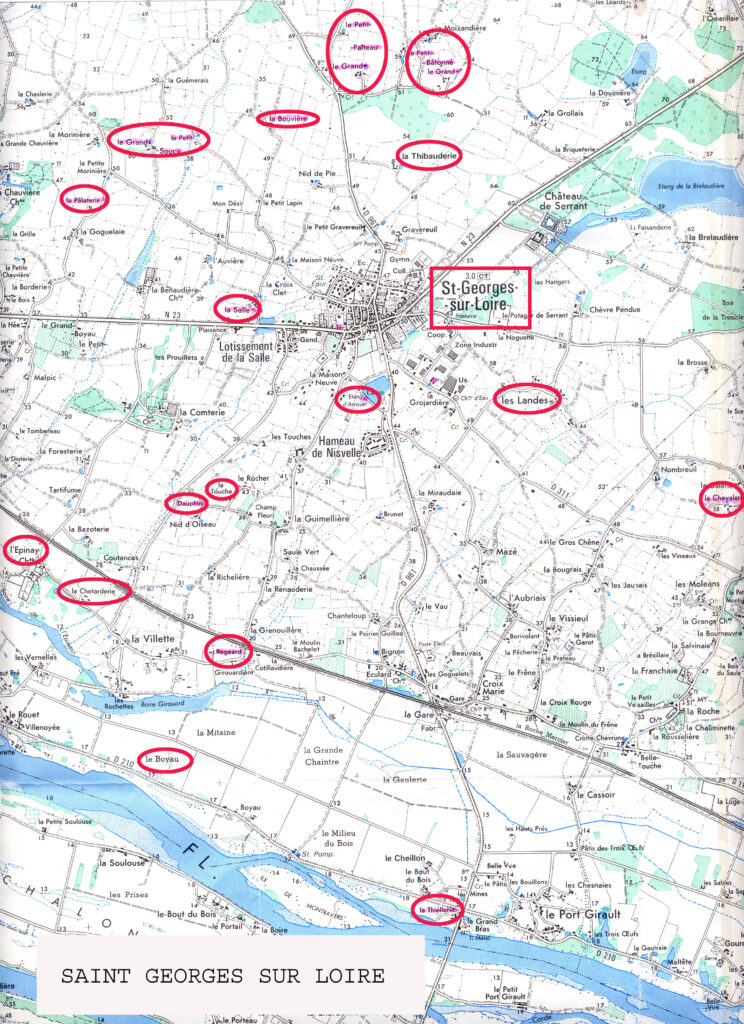

L’emplacement des métairies du temporel de l’abbaye

A la création de l’abbaye, vers 1150, les revenus des propriétés étaient gérés par l’abbé pour le bien de toute la communauté. Il était seul responsable de ces revenus. Les seigneurs du Plessis, fondateurs de l’abbaye, offrirent des métairies. Ils furent suivis par la famille de Brie, seigneurs du château de Serrant.

Ainsi Barthélémy ROGER, moine de l’abbaye mort en 1694, explique dans son histoire de l’Anjou : « le seigneur du Plessis-Macé fonda et fit bâtir pour les chanoines réguliers de l’ordre de Saint Augustin au bourg de Saint-Georges, auprès et dedans l’église paroissiale de ce lieu, laquelle est bien plus ancienne que l’abbaye. Ce seigneur du Plessis-Macé donna l’emplacement des maisons et jardins de la même abbaye, laquelle il fit bâtir assez magnifiquement pour ce siècle là, et y donna douze belles métairies qui sont aux environs et tout proche. Les seigneurs de Montjean et Bécon, et les seigneurs de Candé y ont donné de beaux bois de haute futaie, domaines et fiefs ; un seigneur du nom de Champchevrier, plusieurs rentes et dîmes vers Loudun. Les sieurs de Brie, seigneurs de Serrant, y ont aussi donné des biens »

La plupart de ces fermes sont encore aujourd’hui identifiables mais des documents du XVIème et du XVIIème siècle font apparaître six propriétés qui ont disparues au cours du temps : La Bonneterie, La Comterie, Le Petit Graverolle, La closerie de la Poupelaudière, La closerie Sainte Anne et une maison abbatiale à Angers.

L’abbaye de Saint Georges sur Loire possédait également des prieurés-cures, c’est-à-dire des paroisses rattachées à l’abbaye. Un prieur issu de la communauté religieuse y gérait les revenus de la chapelle et de ses terres au nom de l’abbé et assurait également la fonction de curé.

Les douze métairies données par les seigneurs du Plessis-Macé

Les cinq métairies offertes par la famille de Brie, du château de Serrant

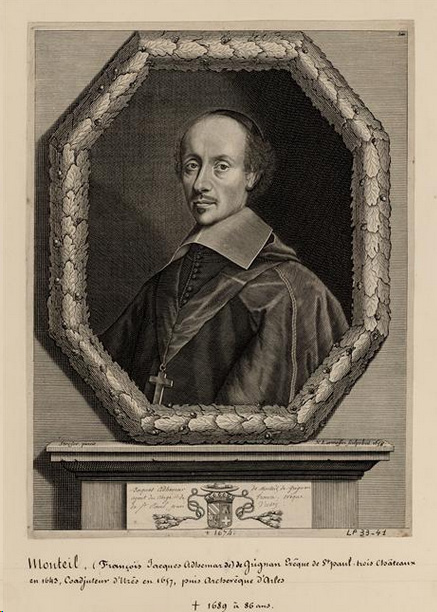

Jacques Adhémar de Grignan

Avant même la fondation de l’abbaye en 1151, il existait à Saint Georges sur Loire une paroisse. A la création de l’abbaye, le curé Herbert intégra la communauté religieuse et devint le premier abbé. Par la suite les abbés conservèrent comme lui la cure avant de se décharger de cette fonction sur le sacristain, appelé curé-sacriste. Des biens étaient associés à cette fonction, achetés par les curés successifs et transmis comme source de revenu.

Avec le temps, certains chanoines entreprirent de posséder des revenus propres, voire même de vivre en marge de l’abbaye dans des logements particuliers. On voit apparaître des « offices claustraux » qui rapportent des rentes avec des titres : prieur, segrétain, sous-sacriste, chantrerie… Ces nouvelles situations furent même « légalisées » par l’évêque d’Angers. Chaque office est doté de propriétés : champs, terres, vignes, maisons qui sont loués à des fermiers. Les chanoines célèbrent aussi des offices dans des chapelles claustrales. Ces différentes sources leur assure un revenu.

En 1534, l’abbaye de Saint Georges sur Loire tombe en commende : l’abbé n’est plus élu parmi les chanoines mais nommé par le Roi et le Pape. Il reçoit tous les revenus de l’abbaye et gère les biens, souvent sans jamais venir dans l’abbaye. Il nomme alors un Prieur, un des chanoines qui doit gérer les biens de l’abbaye à sa place.

Avec cette nouvelle organisation, les chanoines ont bien dû mal à obtenir de l’abbé ne serait-ce que les investissements nécessaires aux travaux d’entretien de l’abbaye. Il en va de même pour les fermiers, locataires qui voient leur métairies tomber petit à petit en ruine. Les chanoines acquièrent alors des biens de manière collective au nom du “Petit Couvent“, afin de constituer une mense conventuelle, c’est-à-dire un revenu pour subvenir à leurs besoins

Quand Jacques Adhémar de Grignan inscrit l’abbaye dans la réforme de Saint Geneviève en 1658, les chanoines consentent à réunir leurs revenus à la mense conventuelle, c’est-à-dire aux revenus du couvent. En clair, cela voulait dire que les prieurs, curés, sous sacristes ou chantres devaient abandonner leurs ressources personnelles, et les remettre dans « le pot commun », la mense conventuelle de l’abbaye. Les chanoines augmentent leur patrimoine dès lors. Certains biens sont même transférés de la mense abbatiale à la mense conventuelle comme le Petit-Saint-Georges, le Petit-Vaurichard, la Thiellerie : ces métairies ne rapportent plus de revenu à l’abbé mais désormais aux chanoines.

Au début du XVIIIème siècle, l’abbé Jean-Louis Caton de Court est dans une situation financière catastrophique : la construction du nouveau logis abbatial l’a ruiné. Il est contraint de vendre ses biens. Une expertise des propriétés de l’abbaye est faite. L’abbé perçoit 5 441 livres de rente mais doit couvrir 5 286 livres de charges : il reste bien peu pour couvrir les travaux nécessaires dans les métairies, estimés à 15 000 livres lorsque Nicolas de Bautru de Vaubrun prend sa suite en 1733. Ce dernier ne doit pas davantage effectuer les réparations car à sa mort, le montant estimé des frais s’élève à 30 000 livres. En raison de ces dettes, les chanoines mèneront sa sœur, la duchesse d’Estrée, en procès, ce qui sera probablement une des causes de la vente du château de Serrant à Antoine Walsh.

En 1748, le nouvel abbé, Yriex de Beaupoil de Saint Aulaire, sans doute au courant, par l’expertise, de l’étendue des dettes de son prédécesseur, signe une procuration au prieur, le chargeant de tout gérer, les deux menses, abbatiale et conventuelle, moyennant une rente annuelle de 250 livres. A cette période, celui-ci cumule également le titre de curé, ce qui lui assure un revenu confortable.

Une ordonnance de Jean de Vaugirault, évêque d’Angers, en date du 13 novembre 1752, ordonne la réunion des revenus de trois prieurés à la mense conventuelle de l’abbaye. Il s’agit du prieuré de l’Epinay, possédant la closerie du même nom et la métairie de la Chetarderie, le prieuré du Jaulnay, possédant métairie et closerie du même nom et la métairie des Patisseaux et le prieuré des Chenambault. Ils viennent s’ajouter aux chapelles qui sont déjà rattachées à l’abbaye : la chapelle de la Salle, la chapelle de Cotton, la chapelle des Fougerez et la chapelle des Hautes-Brosses. En 1753, d’après les déclarations de Raimond Revoire, prieur de l’abbaye, les revenus de la manse conventuelle sont, avec ces nouveaux apports, de 6372 livres et les charges de 2809 livres. Il reste donc pour la vie des six chanoines présents, 3563 livres.

En 1766, Luc de Salles devient abbé et ordonne une expertise sur les biens de l’abbaye. En 1767, Raimond Revoire réalise ainsi un recensement de tous les biens de l’abbaye de Saint Georges sur Loire. Ce document commence par une description générale du fonctionnement économique de notre abbaye : « Mrs les abbés ont toujours joui des biens de l’abbaye ; les religieux avant le partage de 1715 n’étaient que leurs pensionnaires. Ces derniers avant la réforme vivaient en leur particulier, avaient chacun leur domicile, et même jouissaient des biens de leur patrimoine. Ils étaient en outre pourvus de différents offices et chapelles claustrales, auxquelles étaient attachés un petit revenu dont ils jouissaient comme titulaires, prenant possession d’icelles sur provisions concédées par Mrs les abbés ou sur des visas accordés par les évêques d’Angers dans les cas ou les offices et chapelles leur étaient résignées en cour de Rome. » En 1767, Raimond Revoire constate que la réunion des offices claustraux et de la mense conventuelle n’a pas encore été faite et que les chanoines continuent de recevoir des revenus propres pour les fonctions qu’ils occupent.

Les revenus de l’abbaye s’élèvent alors à plus de 7 000 livres et les charges à hauteur de 1 135 livres laissent un revenu confortable aux chanoines de près de 6 000 livres ! D’autant plus que les travaux n’ont pas ou peu été réalisés dans les métairies… L’abbé Luc de Salles, souhaitant toucher l’argent qu’il estime devoir lui revenir, va conduire les chanoines dans un long procès.

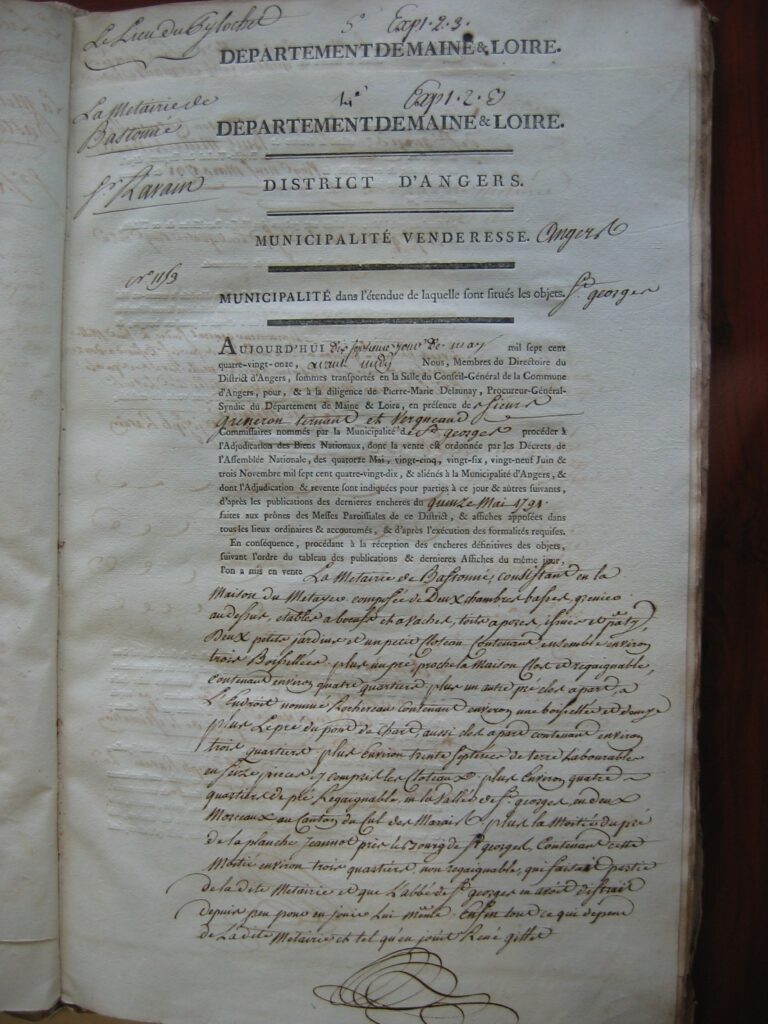

C’est dans ce contexte qu’arrive la Révolution : les biens du clergé sont nationalisés et vendus aux enchères en 1791.Une grande partie des métairies est achetée par de grands propriétaires au détriment des fermiers qui restent locataires des terres qu’ils exploitent. La famille Heurtelou notamment étend un vaste domaine du nord-ouest au sud-ouest du bourg. Les notables tels Péan, Gourdon ou encore Grénéron Ternant se partagent les terres du bourg mais également l‘étang d’Arrouët, la maison conventuelle et le logis abbatial. On voit également certains prieurs-curés comme Panay de Champotier acquérir le prieuré dans lequel ils exerçaient .

Quelques repères au XVIIIème siècle :

Un kilo de beurre valait 1 livre

Un cochon gras valait 69 livres

100 L d’avoine valait moins de 5 livres.

100 L de blé valait entre 10 et 12 livres.

Sources :

Le temporel de l’abbaye de Saint Georges sur Loire, Denis Mercier

Acte de vente à la Révolution du Petit Batonnet