Tombeau de Magdelon de Brie dans l’ancienne église de St Georges (gravure de Gaignères)

Le 3 janvier 1564 est un jour de fête en Anjou. C’est la veille de l’Epiphanie, le jour des Rois, célébré par de grandes festivités. Magdelon de Brie, seigneur de Serrant, a organisé un grand bal, dans sa demeure d’Angers : le logis Barrault, l’actuel Musée des Beaux-Arts, construit entre 1486 et 1493 par Olivier Barrault, maire d’Angers par deux fois. Des personnages historiques comme César Borgia en 1486 ou encore Marie de Médicis en 1619 fréquenteront ces murs. La fête est splendide. Les cours, les escaliers, les somptueux appartements sont magnifiquement éclairés mettant en valeur les beautés de l’architecture et des décorations du lieu. Les invités sont nombreux et prestigieux à cette soirée. Mais l’heure est maintenant tardive, minuit a déjà sonné depuis bien longtemps ; il ne reste que les plus jeunes qui, malgré la froideur de la nuit, continuent de s’adonner à la causerie dans la gaîté. Un laquais remet un billet à Magdelon de Brie qui sort aussitôt. Le seigneur de Serrant se présente à la porte du logis et est abattu d’un coup d’arquebuse. Il s’écroule sur la dernière marche de l’escalier, rendant son dernier souffle sans avoir pu désigner son meurtrier. La musique et les danses joyeuses qui ont animé la soirée, cessent brusquement. Le bruit effroyable de la mort du seigneur de Serrant se répand dans la salle de bal qui se vide promptement. Dès le point du jour, la terreur se répand dans le quartier et dans toute la cité. Le demi-frère de la victime, Charles de Brie, réclame justice. On suspecte une main ennemie d’avoir agi. Les soupçons tombent rapidement sur Jean Lemaczon.

Le suspect entretenait de fortes inimitiés avec la victime ; pour autant, il n’a pas le profil d’un criminel. Il est procureur du Roi à la ville d’Angers et issu d’une famille renommée d’Anjou. Son père est Michel Lemaczon, seigneur de Launay. Lui-même a été procureur du Roi et devint maire d’Angers de 1534 à 1536. La famille Le Maczon était cependant déjà connue de la place publique pour différentes affaires. Un procès avait opposé Michel Lemaczon à son oncle et à son cousin durant plusieurs années pour la succession du château de Launay sur la commune de Sceaux d’Anjou. Plus récemment, son fils aîné, également prénommé Jean et surnommé La Rivière, était à l’origine d’un scandale en prenant fait et cause pour la Réforme protestante, devenant Pasteur après un séjour à Lausanne. Le père connu pour son catholicisme ardent s’opposa à son fils qui partit pour Paris où il participa à la fondation de la première Église protestante. Refusant de lui pardonner « d’avoir voulu contaminer, perdre et gâter sa personne et ses frères et sœurs », Michel Lemaczon le déshérite en 1560, juste avant sa mort, au profit de son plus jeune frère, qui semble être bien plus recommandable. C’est pourtant ce dernier qui se voit accusé de l’assassinat de Magdelon de Brie.

Le soir du meurtre, Jean Lemaczon, dit le jeune, est resté dans sa maison de campagne, au-delà du pont d’Epinard où il a organisé une réception. Les invités témoignent de la présence de leur hôte durant toute la soirée et soulignent le calme et la courtoisie dont il a fait preuve le lendemain matin. Mais les doutes persistent : après un grand repas, Jean Lemaczon a conduit ses amis à leur chambre aux environs de onze heures. L’homme a donc pu se rendre par la suite jusqu’au bal situé à quelques lieues de là et commettre son méfait avant de revenir avant le lever de ses convives. La famille de Brie présente même un témoin qui affirme avoir vu passer et repasser un homme à cheval sur le pont d’Epinard à l’heure du crime. S’il n’a pu identifier le cavalier, il affirme que sa monture était blanche. Or, Jean Lemaczon possède justement un cheval de cette robe. Il n’en faut pas plus pour que le procureur soit emprisonné. Face à l’émoi suscité par l’affaire en Anjou, il est conduit à la prison de la Conciergerie à Paris. C’est le début d’une longue procédure judiciaire qui ruinera la famille de Brie et conduira à la vente du château de Serrant alors en pleins travaux.

L’accusé est un habile plaideur et se défend avec une énergie inépuisable s’appuyant sur les textes de lois et l’alibi que lui fournissent ses amis. La cour de justice parisienne doute. Le mobile du crime reste un mystère : est-ce la jalousie, la vengeance, une inimitié politique ou religieuse ? Mais les enfants et le frère de la victime poursuivent leur plainte avec vigueur. Les enquêtes et les contre-enquêtes se succèdent. Alors que les années passent, Jean Lemaczon ne cède pas : il dénonce des faux témoignages et fait même condamner certains témoins, obtenant leur exécution pour mensonges. A force de persuasion et grâce au bénéfice de soutiens puissants, il réussit petit à petit à retourner l’opinion publique en sa faveur, suscitant l’animosité contre ceux qui l’accusent.

Le temps passe et les preuves sont de plus en plus difficiles à recueillir : les principaux témoins ont disparu, de mort naturelle ou du fait des condamnations capitales. Les deux maisons de Brie et Lemaczon sont ruinées par le procès qui ne trouve pas d’issue.

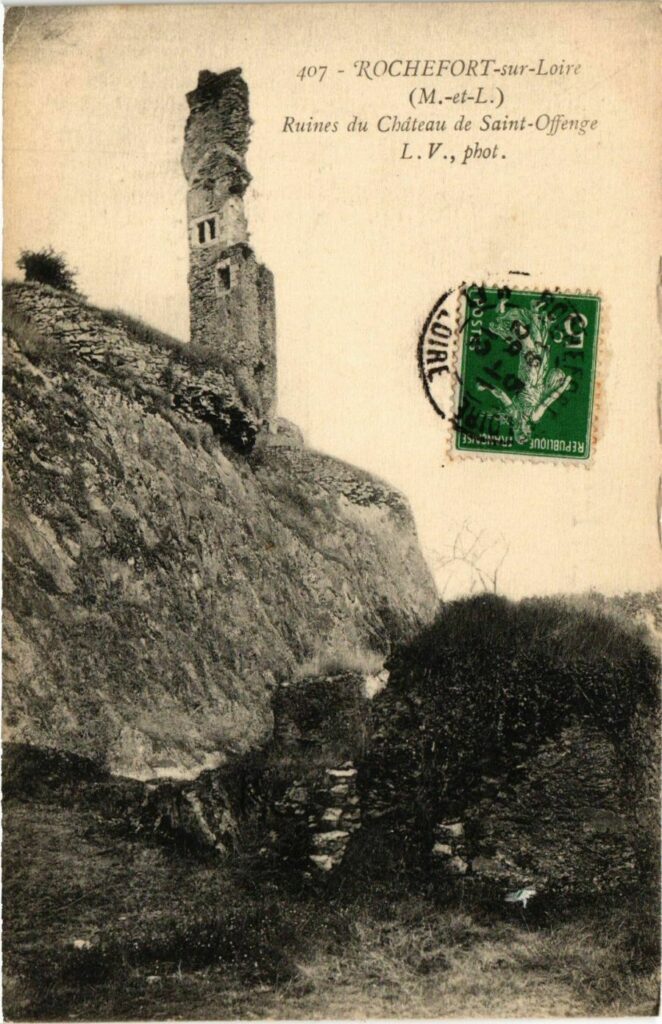

Le 12 mai 1588, un soulèvement populaire mené par le duc de Guise ébranle Paris : c’est la journée des Barricades. Alors que la France traverse les guerres de religion opposant catholiques et protestants, le peuple catholique de Paris manifeste son opposition à la possibilité de voir un protestant, Henri de Navarre, futur Henri IV, succéder à Henri III, son cousin. Les insurgés fondent une Ligue « au nom de la Sainte Trinité pour restaurer et défendre la Sainte Église catholique apostolique et romaine ». Jean Lemaczon profite de ce désordre pour s’échapper après 24 années passées derrière les barreaux. Il trouve refuge auprès des frères Saint-Offange dans leur château de Rochefort sur Loire. (D’autres sources expliquent que Lemaczon avait été libéré dès 1584)

Les frères Saint-Offange, Artus de l’Eperonnière, François de Hurtault et Amaury de La Houssaye sont devenus, après avoir hésité à vendre leurs services aux plus offrants, de fervents partisans de la Ligue catholique qui s’oppose alors au Roi, Henri III. Ils mènent une véritable campagne de terreur dans la région. Ils ont affrété une galère qui remonte le cours de la Loire et dont l’équipage se livre à des crimes et des pillages, laissant sur leur passage ruines et traces ensanglantées. Les trois frères ont recruté quelques membres de la magistrature angevine pour défendre leurs méfaits, une équipe d’avocats à la tête de laquelle ils placent Jean Lemaczon qui œuvre avec toute son habilité pour les intérêts de la fratrie et justifie les tortures et les meurtres sous couvert de la religion.

Le Logis Barrault à Angers

Le château des Saint offange à Rochefort sur Loire

Les exactions durent des années. En 1590, ils enlèvent Scipion Sardini, banquier florentin de la cour de Catherine de Médicis, sur la route d’Angers à Tours, le séquestrent dans le château de Rochefort avant de le libérer contre une forte rançon. Leurs hommes par centaines envahissent les quartiers protestants d’Angers pour y voler or, argent et pierres précieuses avant de regagner la campagne. Les protestants qui sont fait prisonniers sont torturés et exécutés sommairement. Les Saint-Offange acquièrent la réputation de bandits cruels et malfaisants, bien loin des justiciers au service de la religion catholique qu’ils défendent. Lors de violents affrontements, les soldats du Roi menés par Antoine de Silly, comte de la Rochepot, tentent par trois fois de prendre le château de Rochefort qui résiste au siège.

Le 1er mars 1598, le Roi Henri IV conclut le traité de Chenonceaux avec les derniers ligueurs. Les Saint-Offange font inscrire dans l’article 15 la fin des poursuites contre Jean Lemaczon. Ils obtiennent surtout de ces négociations l’oubli et le pardon pour « toutes exécutions de mort », pour les meurtres de « nombre de huguenots trouvés au prêche public (…) et même quelques femmes et enfants tués à la messe par inadvertance », obtenant l’absolution pour toutes les atrocités qu’ils ont soutenues et organisées.

Charles de Brie, demi-frère de la victime, est mort assassiné, cinq ans auparavant, défiguré par la maladie. Sa veuve et ses enfants sont couverts de dettes : le procès de 34 ans et les travaux du château entamés depuis 1539 les ont ruinés. En 1598, alors que Jean Lemaczon est désormais libre et blanchi, le château de Serrant est vendu à Scipion Sardini, que les Saint-Offange avaient enlevé quelques années auparavant.

Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux dans son château de Launay.

Le frère aîné de Jean Lemaczon, La Rivière, fut quant à lui assassiné en 1572. A la suite d’un incident en marge du mariage du roi Henri IV, de nombreux protestants sont massacrés dans toute la France : ce sont les événements de la Saint Barthélémy. Le 29 août, les habitants d’Angers prennent les armes, marquent leurs chapeaux d’une croix blanche pour montrer leur soutien au catholicisme et tuent un grand nombre de protestants. Jean de Chambes, comte de Montsoreau, envoyé par le Roi à Angers, assassine deux pasteurs, Jean Lemaczon La Rivière et Dureil dont les corps sont jetés dans la Maine. Le meurtre de La Rivière a été commandité par sa seconde épouse, Antoinette de la Motte qui, reconnue coupable, est précipitée depuis le sommet de l’esplanade du château d’Angers. La veuve a survécu : remariée, quelques années plus tard, elle fera déshériter son beau-fils, Jean, né d’un premier mariage avec Charlotte de Piédefert. Ce nouveau procès relevant d’une forme de tradition familiale finit de dilapider la fortune des Lemaczon.

Sources :

Anjou Historique, Assassinat de M. De Brie-Serrant (1564), tome 14, 1913

Revue de l’Anjou, Deux procès en Anjou XVIè et XVIIè siècles, tome 2, 1868

Revue de l’Anjou, tome 50, La chapelle Launay et les Lemaczon, Paul Brichet, p425-439, 1905

Mémoires de la société d’agriculture, sciences et arts d’Angers, Les Lemaczon, Paul Brichet, 1905, p137-142

Arrêts célèbres rendus pour la province d’Anjou, Claude Pocquet, 1725

La réforme et la ligue en Anjou, Ernest Mourin, 1856

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine & Loire, Célestin Port