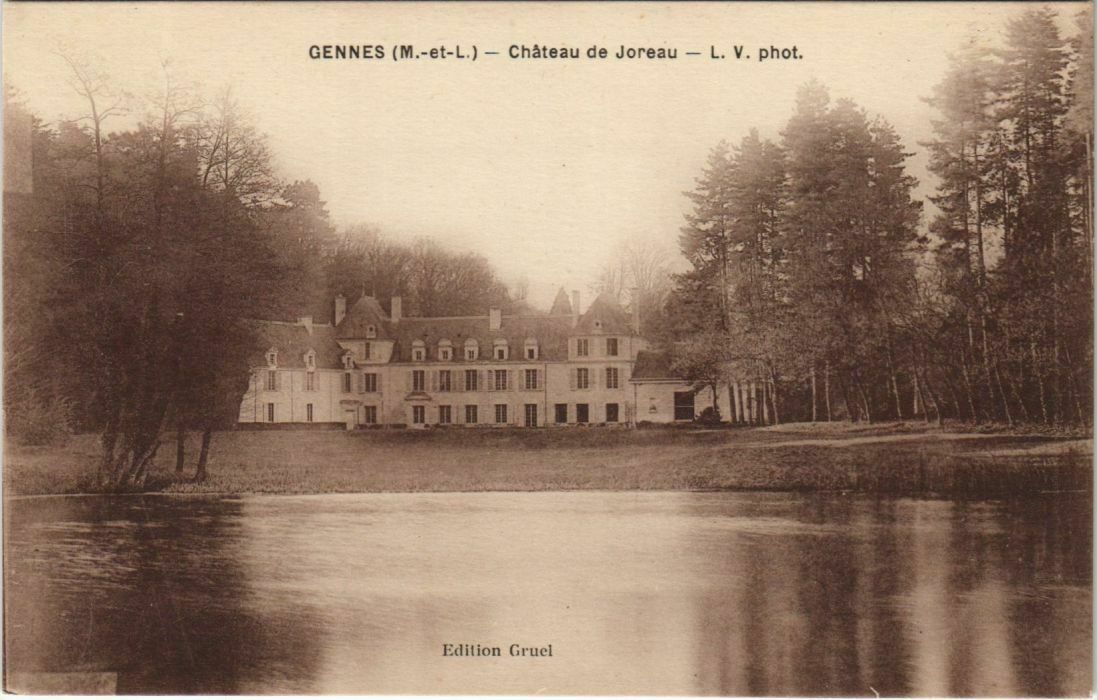

Le château de Joreau près de Gennes, demeure du comte de Jousselin

En 1854, le comte Calixte de Jousselin achète le château de la Bénaudière qui appartenait depuis près de cent ans à la famille Heurtelou. Ce riche propriétaire, né au château de la Touche en 1817 et marié à Constance de Suyrat, chevalier de la Légion d’honneur, réside au château de Joreau près de Gennes. Il va entreprendre de vastes travaux pour faire de la Bénaudière une exploitation agricole moderne. Cette entreprise sera saluée par de nombreuses récompenses et distinction dans les concours agricoles.

Quand le comte acquiert la propriété en novembre 1854, l’exploitation se compose de 33 hectares et 15 ares de terres labourables et de 6 hectares et 32 ares de prés. Situées dans un vallon, les terres argileuses d’une vingtaine de centimètres reposent sur un sous-sol schisteux imperméable si bien que l’eau dévale l’hiver drainant les sols et s’accumulant dans les parties les plus plates durant six mois de l’année. Les récoltes sont faibles, les prés inondés ne produisent que du jonc et le sol est si mou à partir de novembre, qu’il est impossible d’y mettre du bétail.

Le comte de Jousselin imagine de grands travaux avec les conseils de Charles Lebannier, spécialiste du drainage et de l’irrigation à Angers. Les travaux débutent dès le mois de février 1855. Les efforts se concentrent sur les terres hautes et labourables, 28 hectares et 29 ares sillonnés de fossés d’un mètre trente de profondeur, espacés tous les douze mètres. Des rigoles et de nombreux tuyaux sont installés : ils déversent l’eau, presqu’à plein de leur calibre, dans un ruisseau collecteur creusé au centre de la propriété. L’eau recueillie est canalisée vers les prés existants et des parties en pente. Le réseau souterrain permet également une circulation de l’air qui réchauffe le sol et favorise le développement des plantes.

Les résultats sont rapidement visibles : un pré de près de deux hectares qui, en février, était gorgé d’eau, réussit à être labouré et semé en orge moins d’un mois après la mise en place des drains. La production atteint 50 hectolitres malgré une récolte tardive. La luzerne donne également de belles récoltes mais ses racines ont tendance à envahir les tuyaux de drainage : elle est remplacée par du blé en 1857. En juillet 1855, le comte plante des choux dans un champ de plus de 3 hectares dont le sol a été enrichi de fumier d’étable. Malgré un sol un peu trop dur car le labourage n’a pu se faire convenablement en raison des travaux de drainage, la récolte est tout à fait satisfaisante.

Avant les travaux, certains champs sont si humides qu’ils ne donnent plus rien. Le comte décide d’enrichir ces sols avec de l’os en poudre. En 1856, ces terres fournissent la plus belle récolte de blé. Dans un autre pré, le comte répand du guano et sème de l’orge : encore une fois, c’est une belle récolte qui est réalisée. Les terres marécageuses, une fois drainées, deviennent parfaitement sèches, y compris en hiver et on y réalise deux fauchages de foin.

Les travaux et les résultats du comte attirent l’attention des sociétés d’agriculture. L’agriculture est en pleine mutation : les connaissances scientifiques et techniques au service de l’agronomie, avec l’introduction des engrais chimiques et de l’ingénierie, propulsent des exploitations jusqu’alors peu rentables vers des économies plus fécondes. En transformant 40 hectares de marécage en de bonnes terres fertiles, Monsieur de Jousselin a gagné la reconnaissance du fleuron du monde agricole du XIXème.

Quand en 1857, la société agricole d’Angers visite la Bénaudière, les experts découvrent un plateau couvert de trèfles dont l’eau de drainage alimente une prairie permanente où poussent graminées et légumineuses soigneusement choisies. Voisin de ces terres fertiles, le champ d’un autre fermier fait pâle figure : en jachère depuis cinq ans selon les modes de culture traditionnelle, il est couvert de ronces et de parasites et ne sert que de maigre pâture pour les animaux.

Les terrains en pente de la Bénaudière ont été travaillés avec un araire tiré par deux chevaux et conviennent désormais aux cultures sarclées qui ne craignent pas trop la sécheresse. Une autre pente a été nivelée et des carrières comblées pour y réaliser une prairie et un vaste champ de blé. Le vallon, par le passé marécageux et assaini, présente désormais un sol de bonne qualité qui contient beaucoup d’humus et produit des plantes fourragères en quantité.

Les 22 hectares de prairies et de cultures sarclées permettent de nourrir un bétail en plein développement. Les experts de la société d’agriculture s’étonnent de voir des bêtes en telle santé, avec tel embonpoint. L’élevage compte quatre taureaux de la race Durham, originaire d’Angleterre. Le premier, Clarendon II, a été acquis par le comte de Jousselin, en 1855, pour la somme de 1 540 francs, auprès de M. Bouton-Lévêque de Belle-Poule, un des plus célèbres éleveurs du Maine-et-Loire, qui a introduit la race en France. C’est une bête magnifique de 3 ans, très bon reproducteur, qui fait la fierté de son propriétaire. A ses côtés, ses trois fils sont tout aussi impressionnants. Clarendon III, 15 mois, est déjà vendu pour la somme de 1200 francs. Cupidon, 15 mois, a pour mère Aubépine, descendante de Verax, un célèbre reproducteur de l’élevage du Pin-au-Haras, gagnant de nombreux concours agricoles. César, jeune de 1 mois en pleine santé, promet beaucoup. Douze vaches de la même race suscitent l’admiration des visiteurs tant leurs formes et leurs aptitudes à l’engraissement sont remarquables. Le comte de Jousselin possède également huit vaches bretonnes. Fécondées par les taureaux Durham, elles doivent donner des veaux qui se vendront deux fois plus chers avec des aptitudes au lait, à la graisse et au travail.

Le château de la Bénaudière

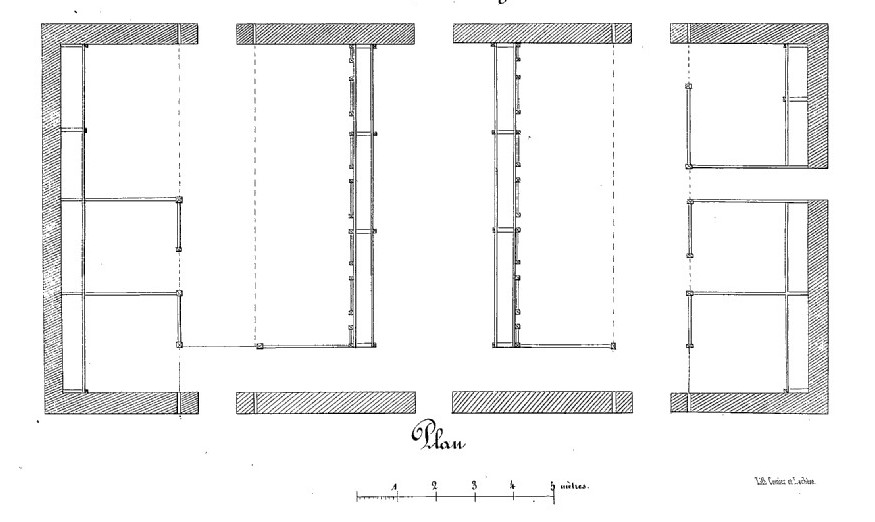

L’étable de la Bénaudière construite en 1856

Pendant toute la saison des herbes, les animaux passent leurs journées au pâturage ; on les rentre pour la nuit dans une vaste étable de 19 mètres de longs sur presque 9 de large. C’est une construction toute récente, réalisée en 1856. Aérée et spacieuse, elle est pensée pour être économique et pratique. Des mangeoires carrelées sont placées dans chaque largeur et deux autres à 7 mètres des premières, entre lesquelles un espace de 3 mètres permet de déposer du fourrage pour la journée. Les mangeoires du milieu ont une cloison de 1m60, percée de 6 ouvertures de 40 cm de diamètres par où les vaches passent la tête pour manger. Cinq box sont aménagés pouvant contenir chacun trois veaux. Le vacher a une chambre dans un bâtiment plus ancien contigu à l’étable. Le sol, pavé en cendre de chaux, est d’un nettoyage facile avec un caniveau en pente pour recueillir, à l’extérieur, les urines dans un vaste réservoir à purin avec les eaux de pluie. Le purin sert alors d’engrais pour les prairies. De larges portes d’un mètre dont les arrêtes ont été arrondies pour ne pas blesser les animaux, sont ajourées d’ouvertures de 10 et 30 cm pour favoriser l’aération. Dans le même but, deux lanterneaux de zinc ont été fixés au faîtage. Les 44 fermes distantes de 40cm soutiennent un toit d’ardoise, favorisant encore la ventilation. Le bâtiment a coûté 2733,44 francs au comte.

Le comte de Jousselin possède également des porcs de race anglaise, des New Leicester, des bêtes remarquables au développement rapide. Un des porcs de l’élevage, abattu à 14 mois, pesait déjà 127 kg. Lors de la visite de 1857, la porcherie est ancienne, l’accès à l’eau compliqué : le bâtiment doit faire l’objet de travaux prochainement. L’exploitation est dotée d’instruments agricoles perfectionnés comme d’une machine à battre dont le manège à cheval fait mouvoir le hache paille et le coupe-racines.

En trois ans, le système de drainage mis en place sur le domaine rend fertiles les 40 hectares de terres ce qui permet de nourrir un élevage relativement important. La Société industrielle et agricole propose alors à la Société impériale et centrale d’agriculture de distinguer le travail du comte de Jousselin. Celui-ci est décoré de la médaille d’or en 1858. Ce ne sont que les premières récompenses d’une longue liste : en 1859, lors de l’exposition régionale installée sur le cours Saint André à Angers, un des taureaux et une génisse reçoivent le second prix tandis qu’une vache est dotée du premier prix. A la mort du comte en 1881, son fils, Marie Paul François de Jousselin montera à la Bénaudière, une écurie de chevaux de courses qui disputeront notamment les rendez-vous hippiques du château de Serrant.

Sources :

Bulletin De la Société industrielle et agricole d’Angers, Volumes 41-44, 1870

C. de Jousselin, Lettre sur divers travaux de drainage exécutés sur le domaine de la Bénaudière, Bulletin de la société industrielle d’Angers, novembre 1856

C. de Jousselin, Note sur la construction d’une étable à la Bénaudière, Bulletin de la société industrielle d’Angers et du département de Maine et Loire, XXVIIème année, 1856

M. Pasquier, Rapport sur les améliorations agricoles de M. Calixte de Jousselin, Mémoire d’agriculture, d’économie rurale et domestique, volumes 103 à 105

F. Jeannin, Rapport au nom d’une commission du comité d’agriculture de la société chargée de visiter le domaine de la Bénaudière et celui de la Vilnière, Bulletin de la société industrielle d’Angers, 1857

Courrier de la Moselle, 10 juillet 1855

Plan de l’étable construite en 1856