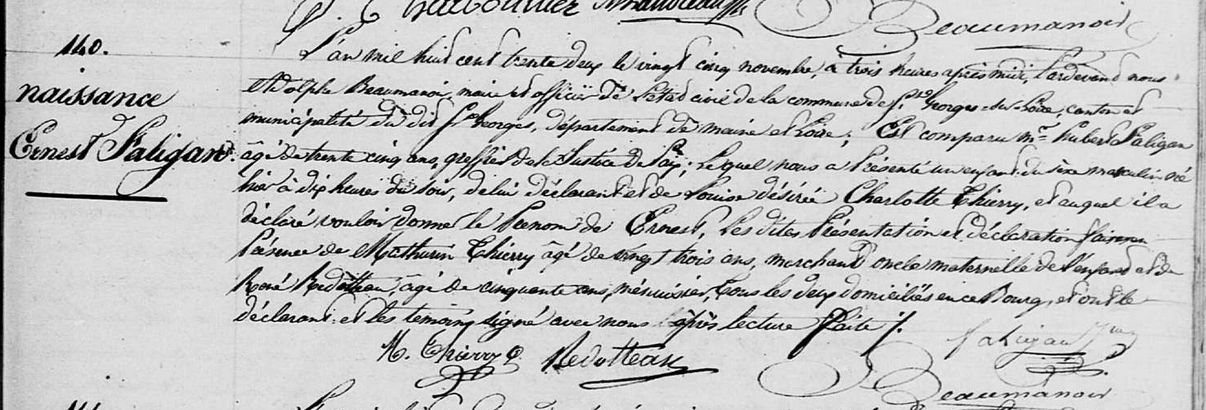

Acte de naissance d’Ernest Faligan dans le registre de Saint Georges sur Loire (ADML)

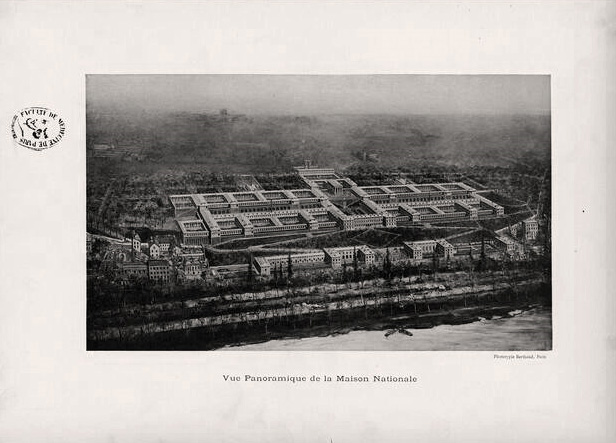

Lamaison d’aliénés de Charenton aujourd’hui l’hopital Esquirol

Ernest Faligan naît dans le bourg de Saint Georges sur Loire le 24 novembre 1832. Son père est Hubert Faligan, greffier du juge de Paix. Sa mère, Louise Thierry, est une cousine de Charles Thierry, célèbre maître verrier.

Ernest fait ses études au lycée David d’Angers puis à la faculté de Médecine de Paris. Mais le jeune docteur a plus de goût pour les lettres que pour la Médecine et, après 8 ans dans les hôpitaux, il renonce à exercer. Il reprend des études de Lettres écrivant une thèse remarquée sur la Légende de Faust qu’il soutient seulement en 1887, à plus de cinquante ans. Dans le même temps, il publie des romans de cape et d’épée et contribue à différents journaux comme L’Union Economique, le Bulletin de la Société des Gens de Lettres ou l’Union de l’Ouest et la Revue de l’Anjou. Chroniques littéraires, nouvelles, romans, articles, la liste des productions d’Ernest Faligan est importante et sa plume est appréciée. Ses romans à épisodes, publiés dans les périodiques, regorgent d’action et de rebondissements dramatiques. Ses travaux sur Jeanne d’Arc ou sur Marlowe (rédigé en latin), montre sa grande érudition. Assoiffé de savoir, l’homme passe une thèse de droit. Ecrivain populaire, universitaire qualifié, Ernest Faligan vit son nom mis en avant non pas grâce à son talent mais en raison d’une sombre affaire dont il fut la victime.

Le 13 janvier 1873, à 10h du matin, à son domicile de Passy, Ernest Faligan reçoit une lettre du commissaire de police, l’invitant à se présenter pour une affaire le concernant. L’après-midi-même, il est interpelé par deux agents et conduit à la préfecture. Il est enfermé dans une cellule. Deux médecins l’interrogent. Faligan ne parvient pas à comprendre le motif de leur visite. Le lendemain, on le fait monter dans une voiture et il est conduit à la maison d’aliénés de Charenton où il est incarcéré. Faligan vient de passer 15 jours dans sa famille à Saint Georges. De retour à Paris depuis une semaine, rien ne justifie à ses yeux ce traitement. Il proteste mais le médecin en chef de l’établissement maintient son internement sans jamais répondre à ses interrogations.

Si Ernest Faligan se retrouve ainsi prisonnier, c’est à la demande de son père. Faligan retrouvera en 1878, à la mort de ce-dernier, les courriers par lesquels il déclencha l’incarcération de son propre fils. La loi du 30 juin 1838 permet en effet le placement volontaire et le placement d’office qui offre la possibilité légale d’interner quelqu’un contre sa volonté sur la demande d’un tiers ou de l’autorité. Dans le registre de délibérations du conseil municipal, on trouve plusieurs délibérations demandant ainsi l’internement d’habitants de Saint Georges. Cette loi décriée pour ses abus, substituait aux peines de prisons les internements à vie pour des malades souffrant de troubles mentaux sans véritable objectif de soin. Elle restera valide jusqu’en 1990.

Ernest Faligan n’a que peu de liens avec ses parents, restés à Saint Georges. Il est farouchement opposé à son père qui souhaite le voir épouser l’une de ses cousines, Louise Thierry. Ernest à 40 ans, est employé à la Bibliothèque Nationale depuis deux ans. C’est une situation modeste mais qui lui convient et surtout, lui permet d’assouvir son goût pour les Lettres et lui laisse le temps pour ses travaux littéraires. Mais ses parents ne sont pas satisfaits de cette existence et son père voit d’un mauvais œil, l’autonomie grandissante de son fils qui commence à publier des romans feuilletons dans les quotidiens. C’est tout du moins le point de vue d’Ernest.

La pression familiale et l’épuisement dû à un labeur continu pèsent sur la santé mentale de Faligan. Développant une paranoïa, l’homme se croit persécuté par son père, victime d’un complot auquel sont mêlés le directeur de la Bibliothèque Nationale et son unique ami, Faustin-Adolphe Hélie, juge au tribunal de la Seine. Ernest s’imagine suivi par la police et intoxiqué par des drogues qui lui seraient administrées secrètement et qui joueraient sur son état d’excitation. Le directeur de la bibliothèque alerte son père sur l’agitation qui tourmente son fils. Le père arrive immédiatement à Paris. Il prend contact avec le juge Hélie et Léon, un cousin d’Ernest, également dans la capitale. Il finit par convaincre son fils de retourner à Saint Georges peu avant Noël. La vie tranquille de la campagne semble apaiser Ernest mais le 31 décembre, alors que son père évoque le mariage avec Louise, Ernest entre dans une violente crise de rage et disparaît. Quand il se rend à Saint Georges, le 2 janvier 1873, il est armé et veut affronter son père. A son arrivée, les gendarmes l’attendent. Retenu, il reçoit la visite de Marie-Hylas Suaudeau, le maire, à qui il explique s’être emporté et à qui il promet de quitter Saint Georges et de ne jamais y revenir s’il est libéré. La plaidoirie est sans succès. Les gendarmes le conduisent le lendemain à la maison d’aliénés de Sainte Gemmes. Mais, les médecins qui l’examinent, dont fait partie un de ses anciens camarades de la faculté de médecine, estiment que la séquestration n’est en rien justifiée. Faligan est libéré sur ordre du préfet et il prend le train immédiatement pour regagner Paris.

Faligan va rester huit mois et demi à Charenton. Dans la maison d’aliénés, les conditions sont particulièrement difficiles. Les internés subissent outrages, violences et provocations. Faligan constate que nombre des internés sont là pour de mauvaises raisons : criminels à qui on réserve des châtiments corporels, témoins d’actes illégaux que l’on veut faire disparaître, jeunes gens marginaux que leur famille cherche à convaincre par la contrainte. Dans la deuxième moitié du XIXème, certains comparent l’institution psychiatrique à une « Bastille moderne », une nouvelle forme de prisons où toutes sortes d’indésirables sont enfermés sous le prétexte d’un traitement médical.

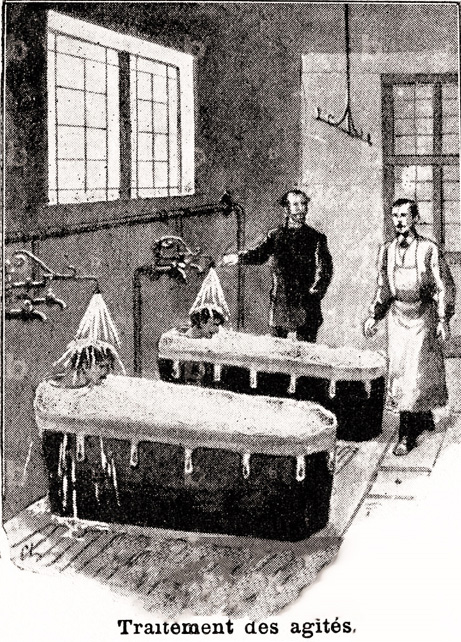

Balnéothérapie au XIXème

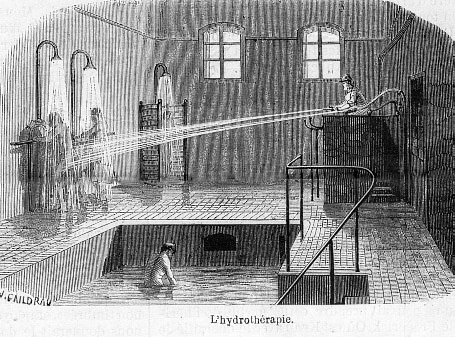

Traitement par hydrothérapie au XIXème

Ostende en 1890, ville balnéaire de Belgique, célèbre pour ses hôtels et ses bains de mer, où Ernest Faligan finira sa vie

Faligan dénonce l’usage de drogues, de purgatifs, de substances qui agissent sur le mental mais qui provoquent également des effets secondaires physiques (taches sur la peau, blanchissement des cheveux…) Les internés sont soumis à un régime d’obéissance et tout refus est puni de châtiments corporels : des bains prolongés jusqu’à l’épuisement, des douches contondantes (l’interné est placé sous un jet d’eau à haute pression qui lui est appliqué sur la colonne vertébrale), l’application de la camisole de force… L’hydrothérapie est en effet une des thérapeutiques privilégiées pour lutter contre les troubles de l’esprit. Tous les établissements psychiatriques possèdent une salle dédiée, équipée de baignoires sur lesquelles on applique un couvercle pour éviter que l’interné ne s’échappe, douches et systèmes de jets multiples. La balnéothérapie fait débat notamment sur l’impact de la température de l’eau mais les spécialistes s’accordent sur le fait que plus le malade reste dans le bain, plus fort sera son effet apaisant. Pour les patients très agités, les « bains prolongés » peuvent durer de trois à quatre heures jusqu’à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le docteur Bonnefou de Leyme prescrit ainsi des bains de 15 à 21 jours durant lesquels les malades mangent, dorment et défèquent dans leurs baignoires. Ernest Faligan restera immergé « seulement » plusieurs heures. Les criminels internés à ses côtés sont, eux, victimes d’actes encore plus violents qui entraînent parfois la mort, les gardiens répondant systématiquement par la violence aux crises de démence. Certains internés sont plongés dans un état d’hébétement et de paralysie.

Le père rend visite régulièrement à son fils, insistant pour que ce dernier retourne à Saint Georges quand il aura retrouver ses esprits. Cette idée déclenche de vives colères chez Ernest qui y voit une manœuvre pour le contraindre au mariage. Durant son internement, le père vend ses meubles, rend les clefs de son appartement, lui confisque son argent. Le 24 mai 1873, alors qu’il est toujours interné, Ernest Faligan perd officiellement son emploi à la Bibliothèque Nationale. Fin septembre 1873, la préfecture de Police lui accorde de nouveau la liberté. Ernest Faligan est ruiné : tout son argent a été utilisé pour payer son internement. Il n’a plus de logement, plus de travail. Il n’a d’autre choix que de rentrer à Saint Georges. Ce retour est vécu comme un véritable supplice. Ernest n’a qu’un seul souhait : retourner à Paris, loin de l’influence de son père qu’il juge coupable de tous ses malheurs. Contraint de rester dans le foyer parental, Ernest plonge de nouveau dans un délire : il pense que de la belladone a été ajoutée à son tabac, qu’on lui impose un traitement aphrodisiaque pour provoquer des hallucinations érotiques propres à lui donner goût au mariage. Probablement lassée par cette confrontation incessante, sa famille finit par céder et le laisse rejoindre Paris en juin 1874.

Ernest Faligan va construire durant des années cette vision paranoïaque nourrie par des incidents réguliers avec les forces de l’ordre : arrestation pour des provocations, des altercations, des bagarres… Ce sont là des preuves pour lui des agissements d’une police secrète œuvrant pour un gouvernement occulte. Alors qu’il est dans un même temps en train de signer des thèses et des articles remarquables, Ernest rédige un pamphlet d’une centaine de pages intitulé le Gouvernement occulte de la France qu’il adresse à la Chambre en 1878 et dans une version augmentée au Sénat en 1879. Il y développe son histoire et déclare avoir les preuves d’un complot national visant à contrôler les personnes les plus vulnérables et contraindre les volontés rebelles grâce à des poisons et des drogues manipulant les humeurs et les consciences. La pétition est étudiée en commission le 29 mai 1879 et inscrite à l’ordre du jour. Le texte est présenté le 10 septembre 1879 au Sénat. Le ministre de l’intérieur et des cultes, Charles Lepère, et son secrétaire d’état, Ernest Constans, joignent à leur réponse un rapport d’expertise justifiant l’internement d’Ernest Faligan en raison d’un délire de persécution. Alors qu’il habite désormais Angers, ce dernier publie, le 24 février 1881, une réponse sous la forme d’un livret d’une trentaine pages intitulé La police, juge et parti, cherchant à déconstruire vainement l’argumentaire des experts. L’un d’eux, Henri Legrand de Saulle, considéré alors comme le spécialiste de la question du délire de persécution, avait pour avis que la révolte de la Commune de Paris était due à une maladie mentale dont avaient souffert les parisiens.

Il est aujourd’hui bien difficile de connaître la vérité : Ernest Faligan souffrait-il d’une grave maladie mentale ? Celle-ci, fut-elle déclenchée par son internement ? Son père a-t-il œuvré de son influence pour tenter de contraindre son fils au mariage ? Ou sont-ce là seulement les accusations d’un malade ? Au XIXème, il est avéré que d’autres jeunes hommes issus de la bourgeoisie furent internés contre leur volonté sur la demande de leur père qui usait de l’institution psychiatrique comme moyen d’obtenir la soumission de leur fils.

Ernest Faligan meurt à Ostende en Belgique, le 19 juin 1890. Epuisé, il cherchait à profiter de l’air marin pour ranimer ses forces.

Sources :

Célestin Port, Dictionnaire de Maine et Loire

André Joubert, Revue de l’Anjou tome XXI, p105-106,1890

Ernest Faligan, Le gouvernement occulte de la France, 1879, La Police juge et parti, 1881.

Jessie Hewitt, Institutionalizing gender-madness, the Family and psychiatric power in XIXth century in France, chapitre 4, 2014

Aude Fauvel, Les fous morts brûlés. Cauchemar, fantasme et réalité de la médecine aliéniste, 2007