Dès la moitié du XVIIIe siècle, le prix du pain, basé sur le prix du blé, connaît de fortes hausses, en particulier lorsque les récoltes sont déficitaires. Certaines années, le coût du pain représente 50% du budget des ménages. Les boulangers sont suspectés de profiter de la hausse des prix, ils sont très impopulaires.

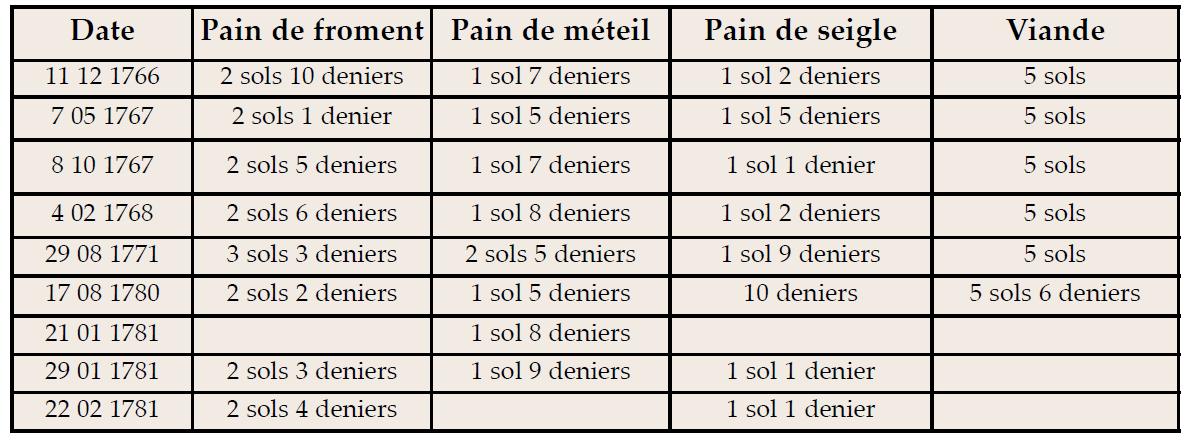

Le jeudi 11 décembre 1766, c’est dans cette atmosphère délicate que le comte de Serrant, François Jacques Walsh, prend une ordonnance de police dont l’objet est « de veiller sans cesse au bien-être des citoyens et surtout de concourir par son activité à tout ce qui peut leur rendre la vie agréable en leur procurant en abondance les denrées nécessaires à leur nourriture et au plus juste prix possible ». Assisté des trois boulangers du village, Nicolas Jacques Loyer, Charles Tellier, et Jean Gabloteau, le procureur fiscal a pour objectif de réglementer « la qualité, le poids et marque du pain ». L’ordonnance détaille les pains autorisés : le pain mollet de fine fleur de froment depuis une demi livre jusqu’à douze livres, le pain de méteil ou moitié seigle et froment de trois, six et douze livres et enfin le pain de pur seigle de six et douze livres. Les boulangers sont tenus de marquer leur pain de leurs initiales et d’y apposer une marque pour en signifier le poids sous peine de contravention. L’ordonnance du comte fixe le prix de vente des pains : « le pain mollet à deux sols dix deniers la livre, le pain méteil à un sol sept deniers la livre et le pain de pur seigle à. un sol deux deniers la livre ». Les boulangers s’engagent à vendre et distribuer leur pain sous ces conditions sous peine d’une amende de 1000 livres au profit des pauvres de la paroisse.

Evolution du prix du pain et de la viande à Saint Georges au XVIIIème

Une boulangerie au XVIIIème

Quelques temps plus tard, une autre ordonnance du procureur fiscal fixe le prix de la viande. « nous avons fixé la livre de viande de boeuf, veau et mouton, que les habitants pourront prendre conjointement ou séparément à cinq sols. La livre de vache, brebis et veau à quatre sols six deniers, le tout bien conditionné. » Le procureur précise qu’il est interdit de mettre dans la balance les os décharnés pour faire du poids !

Les années suivantes, les plaintes des commerçants nous font apparaître un paysage social passionnant à propos des fixations de prix autoritaires. En 1768, les marchands bouchers, Martin et Lamirault, sollicitent une augmentation des prix : un liard (3 deniers) par livre. Ils argumentent : ils vendent à perte, les prix sont plus élevés ailleurs, la qualité de leur viande est supérieure, le prix d’achat des bêtes augmente, etc… Les boulangers font de même, Nicolas-Jacques Loyer, Catherine Toublanc, Charles Tellier, boulangers à Saint-Georges : le prix du froment et du seigle augmente.

10 ans plus tard, le 15 avril 1779, les amendes tombent. A l’audience du tribunal, Pierre Gourdon, marchand boucher, a écopé d’une amende de 10 livres pour avoir vendu sa viande 6 sols la livre au lieu de 5 sols 6 deniers. Il a récidivé et il est condamné à une amende de 50 livres versée pour moitié aux pauvres de la paroisse et pour moitié au sénéchal. A la même audience et sans doute pour des raisons identiques, André Martin, marchand boucher, écope d’une contravention de 50 livres, et comme il manifeste dans le tribunal, une interdiction d’exercer sa profession lui est signifiée ; il a failli être expulsé ! 10 décembre 1780. François Puizot, marchand boulanger écope d’une amende de 20 livres pour avoir vendu son pain au-dessus du prix.

Faut-il rappeler que le 28 fructidor an 4 de la République, soit le 10 Août 1795, 16 ans après sa condamnation, Pierre Gourdon et Jean-Pierre Puny, aubergiste, achetaient la maison conventuelle de l’abbaye, la mairie actuelle, pour la modique somme de 9 000 livres ! Le métier de boucher était probablement lucratif !

Sources :

Denis Mercier, 1766 : le comte de Serrant freine le libéralisme économique, Revue HCLM n°48 de mai 2010, p.13 à 15