Signature de Pierre Baraudrie

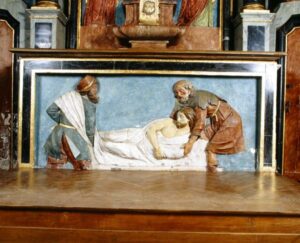

maitre autel de la chapelle Notre dame d’Abrissel réalisé par Pierre Baraudrie

Pierre Baraudrie naît le 1er septembre 1644 à Poitiers sur la paroisse de Sainte Radégonde. Ses parents sont Michel Baraudrie, maçon et Jeanne Escarlatte ou L’Escarlette qui s’étaient mariés le 2 novembre 1643. Ayant perdu sa femme, Michel se remarie le 17 février 1664 avec Marguerite Bonnet avec qui il a trois enfants : des jumeaux nés le 7 août 1665, Pierre qui aura pour parrain son frère aîné, et Renée, petite fille décédée le 8 octobre 1702, suivis de Radegonde-Françoise, baptisée le 30 août 1671. Michel décède le 16 avril 1693.

Pierre Baraudrie arrive à Angers en 1666 et emménage dans la paroisse de la Trinité où se trouvent à l’époque de nombreux ateliers d’artiste. Il travaille sous la direction du célèbre sculpteur Pierre Biardeau aux côtés duquel il apprend l’art de la décoration. Ce-dernier, né au Mans en 1608 d’un père, René, sculpteur, s’est formé à Laval alors célèbre école de retables. Contrairement à son frère René (II) également sculpteur qui a repris l’atelier paternel au Mans, Pierre Biardeau a installé son atelier à Angers dans les années 1630, réalisant les statues et les retables de nombreux bâtiments religieux : l’autel du prieuré de Breuil Bellay, le retable de la chapelle des Calvairiennes de Mayenne, la statue de la Vierge de la cathédrale de Poitiers, le gisant de Robert d’Abrissel à l’abbaye de Fontevraud… Ses travaux pour le couvent des Augustins d’Angers lui ont ouvert les portes de cet ordre : ses œuvres ornent les couvents de la Rochelle, Montmorillon et même de Paris. L’artiste bénéficie d’une célébrité grandissante et fait fortune mais l’homme, de nature charitable, a la réputation de partager ses bénéfices avec les plus pauvres. L’influence de Biardeau, qui réintroduit la mode des statues peintes, est telle que sa présence à Angers est à l’origine de l’émergence d’un véritable foyer artistique qui entre en concurrence avec les ateliers de modelage du Mans. Pierre Baraudrie effectue donc son apprentissage auprès d’un maître influent, poursuivant son œuvre. Mais si le sculpteur inscrit son art dans le style de Biardeau, il développe un goût pour une décoration encore plus foisonnante. Baraudrie prendra toutes les qualités de son maître mais proposera des compositions plus soignées et offrira à ses visages des traits moins figés.

En 1670, Pierre Baraudrie réalise le maître autel et les deux autels collatéraux de l’église Saint Samson d’Angers – aujourd’hui, une remise dans le jardin des plantes – commandés par le curé, Jean Hubert. A la mort de son maître en 1671, il achève le grand autel de la chapelle des Pères Augustins près de l’abbaye du Ronceray dans la Doutre. Si le travail manque encore de précision, l’élève est bien en train de suivre les pas de son maître. Pour preuve, en 1674, Pierre Baraudrie récupère la commande de la décoration du maître-autel de la collégiale Saint-Maimboeuf à Angers – détruite en 1721 lors de la création de la place du Ralliement – initialement passée à François Beauvarlet, sculpteur angevin déjà bien installé mais avec qui le chapitre n’a pu s’entendre. Aujourd’hui disparus, les deux bas-reliefs réalisés pour 86 livres représentent Jésus au jardin des oliviers et l’Ascension sur un support « blanc façon de marbre », auxquels s’ajoute une Vierge tenant le petit Jésus « sur ses bras ». Ces premières réalisations du sculpteur vont asseoir la renommée du sculpteur qui ne fera que grandir dans les années qui suivront.

Le 18 septembre 1672, il épouse Louise Toublanc, fille du notaire du château de Serrant. Leur premier fils Jean-Michel naît le 27 avril 1674 à Angers. Le couple s’installe à Saint Georges sur Loire où ils ont six autres enfants : Jean en octobre 1676 et mort l’année suivante le 27 mai, Olivier-Pierre né le 14 avril 1680, Catherine le 1er mars 1682 et décédée à Saint Georges le 29 janvier 1683, Barbe-Louise née le 10 décembre 1683, Marie-Louise née en 1685 et décédée à trois mois, et Renée-Louise le 9 décembre 1686. Devenu veuf suite au décès de Louise vers 1690, Pierre se remarie le 3 juin 1694 à Angers avec Marie Deslandes, fille de Nicolas Deslandes, greffier au présidial d’Angers. Ils ont un fils, Pierre, né le 20 septembre 1695.

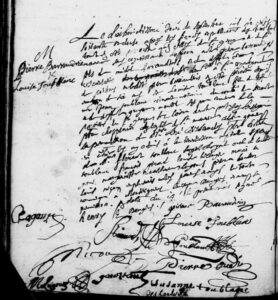

Registre de l’église de la Trinité d’Angers, mariage de Pierre Baraudrie et Louise Toublanc, le 18 septembre 1672 (ADML)

Maitre-autel de l’église saint Bomier de Fontaine Couverte réalisé par Pierre Baraudrie

Autel de l’église Saint Bomier de Fontaine Couverte, réalisé par Pierre Baraudrie

Le 22 octobre 1694, Pierre Baraudrie reçoit la commande du prieur Guy Doublard de l’église Saint Bomier de Fontaine-Couverte dépendant de l’abbaye de la Röe en Mayenne pour l’autel et le retable pour un montant de 1000 francs. L’ouvrage est en tuffeau enrichi de marbre rouge de Laval pour les colonnes et le tabernacle. Pour le bas-relief présentant l’adoration des bergers sculpté pendant l’hiver, Pierre Barauderie utilise les paysans locaux comme modèle. Le retable, encore visible aujourd’hui, fera l’objet de nombreux ajouts de dorures et de décoration au XIXème siècle. Les bas-reliefs mêlant tuffeau et terre cuite représentent la nativité, l’ensevelissement de la Vierge, sur l’autel méridional et la mise au tombeau et la crucifixion, sur le maître-autel. Les hauts-reliefs représentant Saint Jeanne de Chantal et Saint François de Sales. Enfin, quatre statues de tuffeau sculpté de la Vierge à l’enfant, de Saint Julien, d’un évêque et de Saint Sébastien viennent compléter le retable. En 1715, Henri Hanuche, marbrier de Sablé ayant travaillé sur la marbrerie du château de Versailles, réalise un retable sur le même modèle dans l’église de Saint Caradec dans les Côtes d’Armor, rattachée également à l’abbaye de la Röe.

Quelques années plus tard, Pierre Baraudrie réalise le maitre-autel de la chapelle des Ursulines d’Angers, située derrière l’actuel hôtel de ville ainsi que le cénotaphe de Guillaume Lanier, fondateur de l’église des Ursulines, commandé par sa femme Lucrèce Louet et orné du portrait de ce dernier par Charles Lagoux, aujourd’hui disparu. L’œuvre de Baraudrie sera vendue à la Daguenière où il se trouve encore, à la Révolution alors que la chapelle devient un magasin. Dans l’église Notre Dame de l’Assomption à Arbrissel en Ile-et-Vilaine, il réalise un retable à la forme originale, conçue pour lui donner un parti-pris vertical évident. Deux puissantes colonnes roses et noires bordent un cadre à moulure ornée de motifs végétaux, dans lequel figure une Assomption sculptée en ronde-bosse. Au sommet, repose un grand vase de fleurs d’où retombe guirlandes, draperies et palmes, renforçant la forte verticalité voulue par le sculpteur. Le sculpteur réalise également le maître-autel, le retable et deux statues dans l’église Saint Pierre de Bouchamps-lès-Craon en 1702 ou encore pour les églises de Faye et d’Alençon.

Au début du XVIIIème siècle, le sculpteur est au fait de sa gloire. Pierre Barauderie bénéficie de la reconnaissance des autres maîtres-maçons angevins qui lui demandent régulièrement, à lui ou à sa famille, de parrainer leurs enfants : Pierre est ainsi le parrain de Marie, la fille de Bénigne Mouillet, tailleur de pierre, sa femme, la marraine de Paul, le fils de Macé Gaultier, savant-maçon et son fils aîné Jean-Michel est parrain de François Lointier, fils de Noël Lointier, architecte.

statue d’un évêque dans l’église Saint Bomier de Fontaine Couverte, réalisée par Pierre Baraudrie

Cénotaphe de Guillaume Lanier dans la chapelle des Ursulines à Angers, réalisé par Pierre Baraudrie

En 1700, Guillaume III Bautru l’engage avec l’architecte angevin Noël Lointier pour « construite l’allongement de l’aile droite avec les mêmes architectures et ornements par dehors que ceux qui sont à l’autre aile et dans le dit allongement de faire une chapelle» dans son château de Serrant. Le monument est pris d’une fièvre de construction depuis son rachat en 1636 par son père Guillaume II Bautru. Sébastien Simmoneau, maître-maçon originaire du Poitou et installé comme Pierre Baraudrie à Saint Georges sur Loire, travaille également sur le chantier, chargé de donner un pendant au pavillon de gauche et d’élever « le mur de clôture de l’un à l’autre des dits pavillons et [d’ouvrir] un portail au milieu du dit mur ». Ce dernier réalise également la maison conventuelle et le nouveau logis abbatial de Saint Georges sur Loire dans la même période.

De 1705 à 1713, la mairie d’Angers l’emploie pour de nombreux travaux d’ornementation comme les armoiries de la ville et du maire François Jourdan en 1707. Âgé de plus de 70 ans, Pierre Baraudrie sculpte toujours mais les commandes deviennent plus rares : l’engouement pour les statues peintes commence à passer. Quant son maître Biardeau finit sa vie fortuné, Pierre Baraudrie connaît des derniers jours difficiles financièrement.

Pierre meurt le 2 avril 1729 à Angers, âgé de 86 ans et est inhumé au cimetière de la Trinité. Marie Deslandes décède le 30 décembre 1732.

Maître-autel de l’église Saint Pierre de Bouchamps-lès-Craon, attribué à Pierre Baraudrie

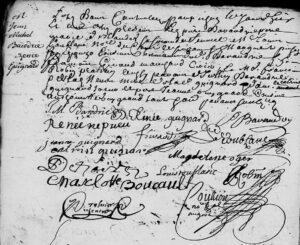

Acte de mariage de Jean-Michel Baraudrie et Renée Guignard le 3 septembre 1704 à l’église Saint Martin d’Angers (ADML)

Son fils, Jean-Michel, poursuit l’œuvre de son père en devenant lui-même sculpteur, se formant vraisemblablement auprès de son père, signant son premier contrat à l’âge de 14 ans. Il va très probablement travailler sur le chantier du château de Serrant et de l’abbaye. Il est difficile de différencier l’oeuvre du père et du fils, les deux travaillant conjointement. Jean-Michel Baraudrie a très certainement contribué aux oeuvres attribuées à son père à compter des années 1690.

Il se marie avec Renée-Louise Guignard le 3 septembre 1704 à l’église Saint Martin d’Angers. Le couple est installé à la Villette à Saint Georges sur Loire. Ils ont quatre enfants nés à Saint Georges : Marie née en 1705 et décédée en 1709, Charlotte née en 1706, Renée née en 1708, Pierre-Jean né en 1710 qui deviendra laboureur à la Villette puis meunier. Jean-Michel se remarie le 24 août 1711 à la Trinité à Angers avec Marie-Anne Suzanne. Le couple à trois enfants nés à Saint Georges sur Loire : René en 1725, Marie-Thérèse née en 1727 et morte en 1729 et René. Ce-dernier naît le 3 janvier 1729, quatre mois après le décès de son père sur un chantier de l’autel de l’église de Vern d’Anjou détruite en 1875. L’enfant décède en septembre.

Sources :

Bulletin historique et monumental de l’Anjou, Aimé de Soland, 1868-1869, p171-172

Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest et des musées de Poitiers, Volume 16

Dictionnaire des Sculpteurs sous Louis XIV, Lami

Revue des sociétés savantes, 1873, 1ere partie : Célestin Port, Artistes angevins

Mairie d’Angers registre du 30 janvier 1703 au 30 avril 1703

Congrès archéologique de France, Le château de Serrant par Jean-Marie Perouse de Montclos, p.332 à 351

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l’ancienne province d’Anjou, Célestin Port.

https://sculpturesdumaine.culture.gouv.fr/fr/latelier-des-biardeau