Edouard Vannier

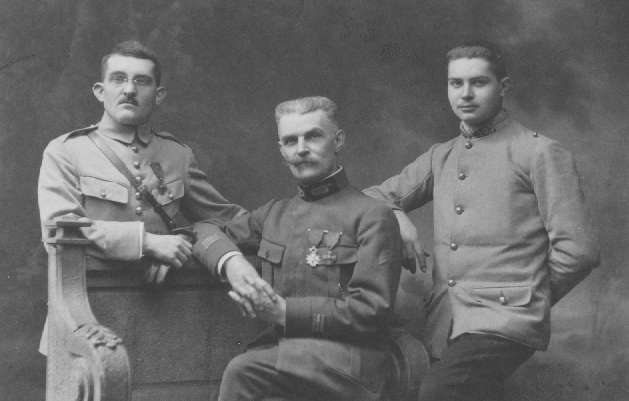

Edouard Vannier et ses fils, Pierre et Jean, lors de la première guerre mondiale

Edouard VANNIER naît le 20 juillet 1869 à Marigné Peuton en Mayenne. Son père Jean Baptiste Vannier, né à Laval en 1848, est Inspecteur de l’Instruction publique et sa mère Agathe Jouin est née également à Marigné Peuton.

Le jeune Edouard vit avec sa famille à Angers, au 38 rue du Petit Thouars, avant de partir à Paris pour faire des études de médecine. Il effectue son service militaire à Angers du 11 novembre 1890 au 23 septembre 1891, recevant un certificat de bonne conduite. Il accomplit une période d’exercices dans le 135ème régiment d’infanterie du 27 août au 23 septembre 1894 avant d’être dispensé en tant qu’étudiant en médecine.

Il soutient sa thèse de médecine en 1895 avec pour sujet l’amyotrophie Charcot-Marie chez l’adulte. Il s’installe comme médecin à Saint Georges sur Loire et se marie, le 2 septembre 1895, avec Marie-Thérèse Leroy, née en 1872 à Montsoreau. Le couple reste pendant cinq ans à Saint Georges sur Loire où ils vont avoir trois enfants : Jean, né en 1896, Maurice né en 1897 et Edouard Léon, dit Pierre, né en en 1899. La famille quitte Saint Georges sur Loire en 1900 pour emménager à Rouen, au 9 rue Jeanne d’Arc. Ils ont là-bas, trois autres enfants : Marguerite, née en 1901, Suzanne, née en 1903 et Henri Joseph, né en 1905. Maurice décède en 1911 à l’âge de 14 ans.

L’été 1905, Edouard Vannier réalise un stage sans solde dans le 74ème régiment d’infanterie. Quand la première guerre mondiale éclate, il s’engage. Le 16 octobre 1916, il est affecté à sa demande à un groupe d’artillerie lourde comme médecin-major puis comme médecin-chef au dépôt du 24ème régiment d’infanterie puis du 74ème régiment. En 1917, Edouard Vannier est distingué de la croix de guerre avec étoile de vermeil et inscrit au tableau de la légion d’honneur. Le médecin, âgé de 48 ans, qui assure un important service de santé au sein de son groupe, a porté secours à un groupe voisin soumis à un violent bombardement, pour y donner des soins aux blessés, après que le médecin-major de ce groupe a été atteint mortellement.

A l’armistice, Edouard Vannier reprend ses activités à Rouen. Il exerce jusqu’en 1937 ; atteint du mal qui devait l’emporter, il se retire dans son manoir de Canteleu près de Rouen. En 1939, suite à la mobilisation, son village n’a plus de médecin : Edouard Vannier reprend son activité, jusqu’en 1942. Il décède le 23 novembre 1943.

Le docteur Vannier a laissé peu de traces à Saint Georges : quelques articles du Petit Courrier rapportent ses interventions. Le 16 janvier 1896, il prodigue des soins à une malheureuse que son mari, Etienne Vincent, journalier au château de Serrant, retrouve, après sa journée de travail, étendue sur le sol de sa cuisine, gravement brûlée. La femme succombe de ses blessures dans la nuit. Le 10 août de la même année, il est appelé au lieu-dit « La pierre de Boyau ». On y a trouvé un noyé. Le docteur Vannier constate le décès et fait remonter la mort à 48 heures. Le 23 mai 1897, il se rend chez Pierre Bretault, conseiller municipal, résidant au Port Girault. Ce dernier a fait transporter chez lui, le corps inanimé d’un inconnu retrouvé sur la chaussée. Le docteur Vannier constate la mort de l’étranger due à une congestion occasionnée par le froid. Le gendarme également présent fouille le cadavre : il s’agit d’un journalier, sans domicile fixe nommé Joseph Morice, âgé de 57 ans et né à Saint Vincent dans le Morbihan. L’homme est aussitôt inhumé. Ce type de décès ne semble pas rare. Le 28 mars 1898, Edouard Vannier constate le décès d’Auguste Verger, un maçon de 54 ans, mort également de froid. L’homme avait été vu ivre la veille au soir, déambulant dans les rues du village. Le 17 mai 1898, le docteur Vannier est appelé en urgence à Plaisance : il ne peut réanimer la petite Jeanne-Marie-Louis Bénion, 8 ans, qui s’est noyée dans la mare de la ferme de ses parents.

Agathe Jouin, mère d’Edouard Vannier

Paul Chiron

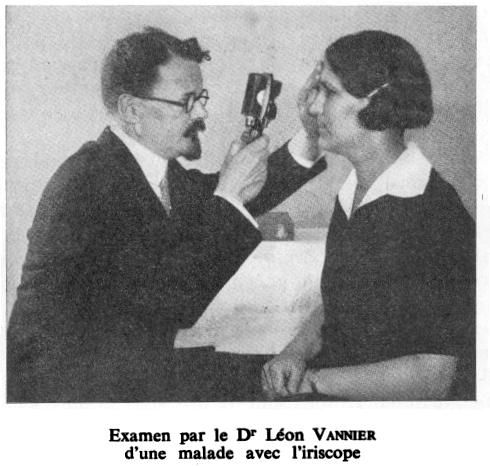

Léon Vannier

Dans le secteur du soin, le nom de Vannier est connu pour être associé aux premiers pas de l’homéopathie en France. Edouard Vannier et surtout son frère, Léon, ainsi que ses fils, Pierre et Henri, seront les pionniers et les diffuseurs de cette pratique. Depuis le début du XIXème, des écrits décrivent de nouvelles méthodes de soins, en rupture avec les saignements et autres lavements. Samuel Hahnemann, médecin de Saxe, affirme ainsi à partir de 1796 que la prescription d’une substance, faiblement dosée, peut soigner une maladie dont les symptômes sont identiques à ceux que produirait la dite substance à forte dose. C’est la naissance de « l’homœopathie », l’art de soigner par “le même”.

Dans la première moitié du XIXème siècle, des médecins français se déclarent homéopathes. Edouard Vannier est ainsi le disciple de Pierre Jousset. Ce médecin originaire de Nantes a découvert l’homéopathie durant ses études à Paris aux côtés de Jean-Paul Tessier, médecin des hôpitaux parisiens. Dès 1830, ils vont tous les deux pratiquer une démarche thérapeutique mixte, alliant homéopathie et médecine conventionnelle, chaque fois que cela leur parait indispensable. Rejetée par les médecins conventionnels, cette démarche provoque également un schisme chez les premiers homéopathes, les disciples de Hahnemann critiquant cette manière de procéder.

Edouard initie à l’homéopathie, son frère Léon qui fait ses études de médecine à la faculté de Paris. Ils réunissent bientôt autour d’eux un cercle de jeunes médecins, sensibles à ces idées : Charles Mondain, originaire de Rochefort, Paul Chiron, venant de Chemillé, Henry Naveau d’Angers ou encore René Baudry, camarade de classe de Léon.

Avec les découvertes de Louis Pasteur notamment son vaccin contre la rage, la scission au sein des homéopathes va encore s’accentuer. Les frères Vannier et leurs amis vont œuvrer pour intégrer les nouvelles découvertes scientifiques à la pensée homéopathique et diffuser leurs idées dans toute la France. Alors qu’Edouard Vannier s’installe à Rouen, son frère et Paul Chiron ouvrent leurs cabinets à Paris. Henry Naveau s’installe au Mans. Charles Mondain devient secrétaire de Jousset tout en poursuivant une carrière hospitalière à Paris.

René Baudry

René Baudry, pharmacien et ami d’enfance de Léon Vannier, suit les conseils de ce dernier et ouvre en 1911 une officine homéopathique, la Pharmacie Générale Homéopathique Française, 68 boulevard Malesherbes à Paris. Après une période de tension avec Léon Vannier, Baudry quitte Paris en 1922. Léon Vannier crée les Laboratoires Homéopathiques de France à Paris, tandis que Baudry ouvre le Laboratoire Central Homéopathique Rhodanien à Lyon en 1930. Il y embauche les frères Boiron qui, rachetant les différentes officines, fondent les laboratoires Boiron en 1967, entreprise qui fournit encore aujourd’hui des préparations homéopathiques.

Ces pionniers de l’homéopathie vont également produire de nombreux écrits pour expliquer et promouvoir leur mode de penser le soin. Léon Vannier crée ainsi la revue « L’homéopathie Française » en 1912, puis, en 1927, il devient président fondateur de la société d’Homéothérapie de France. Il fonde plusieurs cliniques homéopathiques à Paris. Il compte alors parmi ses patients le compositeur Sergei Prokofiev ou encore la femme de Léon Blum, figure du socialisme du front populaire. Il ouvre également le Dispensaire Hahnemann, rue Vergniaud, en 1931 pour rendre l’homéopathie accessible même aux plus démunis et en faire un lieu de formation : les futurs homéopathes peuvent y suivre notamment les conférences de Paul Chiron, son ami d’enfance. Ce dernier fonde en 1932 le Syndicat national des médecins homœopathes français en 1932, ainsi que l’Ecole française d’Homéopathie.

Léon Vannier est fait chevalier de la légion d’honneur en 1928, Officier de l’Instruction Publique en 1956 et il est également titulaire de la Médaille des Epidémies. Il décède en 1963 à Quiberon. Ce sont les fils d’Edouard Vannier, Henri et Pierre qui poursuivent la carrière familiale, en s’installant respectivement à Rouen et à Paris.

Pierre Vannier

Henri Vannier

Pierre qui est né à Saint Georges sur Loire en 1899 a été mobilisé en 1918, rejoignant son père et son oncle sur le front, tout comme son frère ainé Jean, notaire. Après la guerre, il devient étudiant en médecine à Rouen puis interne des hôpitaux de Paris. Il est médecin au dispensaire Hahnemann, fondé par son oncle Léon. Il crée les Cahiers d’Homéopathie et de Thérapeutique comparée en 1945 et est l’auteur de nombreux ouvrages notamment de vulgarisation. Il est décédé en 1986.

Henri Vannier, dernier né de la famille, suivra les pas de son frère, étudiant à la faculté de Médecine de Rouen et devenant interne à Paris. Il est mobilisé durant la deuxième guerre mondiale. Après la guerre, il installe son cabinet d’homéopathie à Rouen. Il est également l’auteur de nombreux articles parus dans la Revue de l’Homéopathie Française. Il est décédé en 1990.

Si les études cliniques n’ont pu mettre en évidence une plus grande efficacité de l’homéopathie que l’effet placébo ou que l’évolution normale de la maladie, nul doute que le docteur Edouard Vannier tout comme ces confrères, cherchait, en explorant ces nouvelles démarches, tout autant à guérir qu’à prendre soin de leurs patients.