Signature d’Antoine Vallée dans le registre de Saint Georges sur Loire (ADML)

Antoine Vallée dit La Lande est né à Coutures dans le Maine et Loire le 17 Novembre 1759. Antoine est un enfant plutôt turbulent : en mars 1778, il est expulsé du Petit Séminaire si bien que son père, notaire à Angers, supplie son neveu François-Yves Besnard alors vicaire de l’église Saint Pierre d’Angers de lui trouver un hébergement. Faisant preuve de paresse et d’une insubordination taquine, le fils a déjà changé trois fois de collège. Pour Antoine Vallée, c’est une étape décisive : son cousin, lecteur des Lumières et visiteur assidu des salons progressistes d’Anjou, va avoir une influence considérable sur lui. Le jeune homme menacé d’être interné dans une Maison de force s’il ne change pas d’attitude, fait de belles promesses… qu’il ne tarde pas à oublier ! Antoine préfère lire des romans ou l’Encyclopédie, peindre à la gouache des animaux plutôt que d’étudier. Craignant les réprimandes paternelles, le jeune homme décide de rejoindre la communauté des chanoines de Sainte Geneviève malgré les tentatives de dissuasion de son cousin. Antoine Vallée rejoint donc Paris et entre à l’abbaye de Sainte Geneviève où il prononce ses vœux à la fin de son noviciat. Après des études à Chartres puis à Beauvais, il est en effet ordonné diacre puis prêtre en 1783.

C’est âgé de seulement 26 ans, en 1785, qu’Antoine Vallée arrive à l’abbaye de Saint Georges sur Loire. Les chanoines sont alors empêtrés dans une longue procédure juridique contre l’abbé Luc de Salles concernant la répartition des revenus du temporel de l’abbaye. Ces débats intéressent bien peu le jeune prêtre qui fait l’objet de commentaires peu flatteurs. Antoine Vallée est bel homme, aimant le luxe mais également spirituel et doté d’un esprit indépendant, un profil qui dénote dans la communauté. Et les mœurs du jeune prêtre n’arrangent pas son image : on le voit en effet partir en voyage à travers la France pendant six mois avec la femme du sénéchal de Saint Georges !

Les questions religieuses semblent aussi s’éloigner de ses centres d’intérêt. En juillet 1789, il est avec son cousin, François-Yves Bernard à Paris où il assiste aux séances de l’Assemblée Nationale. Ils sont accompagnés de trois amis angevins, Milscent, La Revellière-Lépeaux et Volney, tous hommes politiques.

De retour à Saint Georges, il s’engage comme les 5 autres chanoines, dans le clergé constitutionnel en 1790. Antoine Vallée est alors élu curé constitutionnel de Saint Florent Le Vieil. Acquis aux valeurs révolutionnaires, aspirant à une liberté de mœurs, Antoine Vallée ne supporte plus la vie sacerdotale. En 1793, il renonce à l’exercice du culte après « une réflexion mûre sur le vide d’une institution qui devient superflue sous l’empire des lois républicaines. » Le 20 novembre 1793, il brûle ses lettres de prêtrise devant la cathédrale d’Angers, tout comme l’évêque Pelletier, génovéfain comme lui.

Prenant fait et cause pour la Révolution, Antoine Vallée devient secrétaire du général Gauvilliers, chargé de commander la garde nationale en Anjou, en plein conflit entre les Républicains et les armées vendéennes. L’homme fait preuve d’une intégrité sans faille, relevant les exactions dont se rendent coupables les gardes républicains, comme à Martigné-Briand où « on a massacré de sang-froid trois prisonniers ». Antoine Vallée est alors envoyé par le Département à l’école normale en 1795. Le calme retrouvé dans la région, Antoine Vallée s’installe à la Rousselière en Vendée où il ouvre une épicerie.

Portrait de François Yves Besnard, cousin d’Antoine Vallée

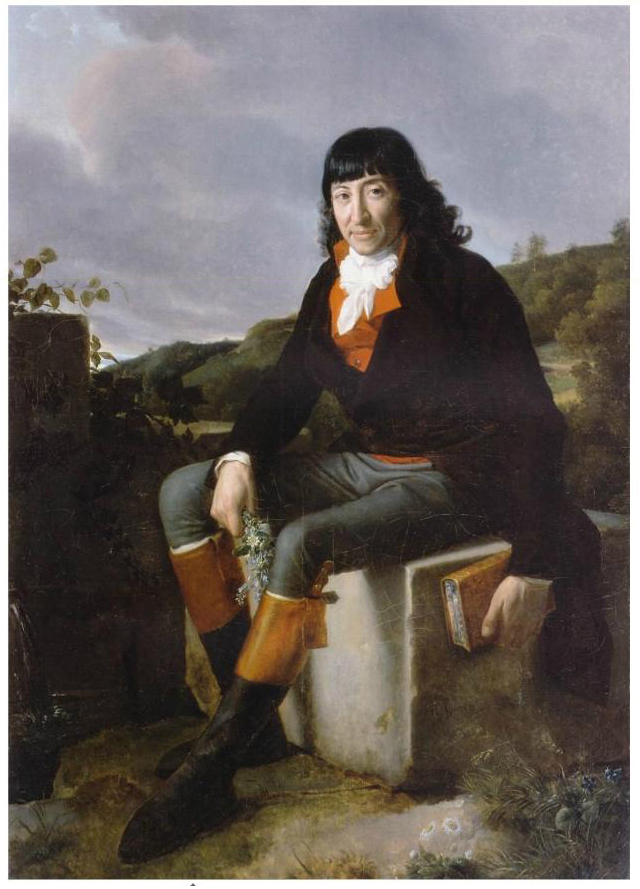

Portrait de LaRéveillère Lépeaux

La Réveillère l’appelle bientôt à le rejoindre à Paris. Après avoir représenté le tiers-état pour l’Anjou aux États généraux de 1789, ce dernier a siégé à l’assemblée constituante avant d’être élu député à la convention nationale en 1791. Opposé à Robespierre, il n’est sorti de la clandestinité qu’à la mort de celui-ci en 1795. Il est alors élu Directeur. C’est à cette période qu’il reprend contact avec Antoine Vallée qu’il voudrait à ses côtés comme secrétaire, cherchant « un ami fidèle et dévoué », dans cette période troublée. Après une période d’hésitation, Antoine Vallée rejoint Paris et accepte cette mission. Il retrouve son cousin François Yves Besnard qui a lui-même quitté l’Eglise pour servir la République, fréquente avec lui les cercles philosophiques et politiques de la capitale, l’accompagne dans ses balades à cheval dans le bois de Boulogne ou dans ses visites administratives.

En 1799, lors du coup d’état du 30 prairial de l’an VII, les Conseils s’attaquent au Directoire accusant directement La Reveillère de s’opposer aux décisions. Celui-ci est obligé de démissionner. Antoine Vallée quitte ses fonctions au sein de la République. N’ayant pas oublié l’Anjou, il participe à la création du musée de la ville d’Angers. Il entretient une correspondance importante avec Gabriel Merlet de la Boulaye, créateur de la société botanique de l’Anjou et enseignant à l’école centrale d’Angers. Probablement nourri de ces échanges, il publie un traité sur le sucre du raisin.

Terminant sa vie à Paris, dans la simplicité et l’austérité, il est retrouvé mort dans sa chambre le 23 février 1834.

Sources :

Les derniers chanoines de l’abbaye de Saint Georges sur Loire, Denis Mercier.

Souvenirs d’un nonagénaire, François-Yves Besnard, tome I et II

Entre Loire et Bocage, Robert Audouin, Edition HCLM, 2022, p202-203

Les génovéfains, Yves Breton, éditions Herault, 2006, p660 et 731

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine & Loire, Célestin Port.