Le petit Batônnet en 2006

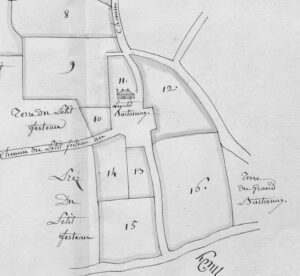

situation du petit Batônnet en 1746

Cette métairie située au nord-est de Saint Georges sur Loire, faisait partie du temporel de l’abbaye : propriété de l’abbaye, elle était louée à des fermiers qui l’exploitaient. Ces terres furent en effet offertes aux chanoines à la construction de l’abbaye au XIIème siècle, faisant partie des douze métairies données par les seigneurs du Plessis-Macé à qui elles appartenaient. Son nom provient du mot bâton, signe de commandement. On peut supposer que l’un de ses propriétaires ou locataires devait avoir une responsabilité importante dans la paroisse. On parle du Petit Batônnet car il existe aussi dans le village un Grand Batônnet, propriété de la Baronnie de Bécon.

La métairie est citée régulièrement dans les possessions de l’abbaye à partir de 1446. En 1671, sa rente est estimée à 140 livres par an. Elle semble avoir été bien entretenue car elle est considérée en bon état en 1684 comme en 1720. Mais en 1733 de lourds travaux sont à prévoir. Une expertise en donne une description détaillée.

“Le lieu est composé d’une chambre manable (c’est-à-dire d’habitation par opposition à une pièce à usage de grange ou d’écurie) à cheminée et four antichambre et étable au bout, grenier sur ladite chambre et antichambre”

Des travaux sont à prévoir :

” Il faut refaire la voute du four de trois pieds de diamètre avec brique et mortier de terre ce faisant sera refait sur le manteau de la cheminée un pied carré de bricage avec chaux et sable.(…) Il faut refaire autour des murs, en dedans de ladite chambre deux toises d’enduit avec chaux et sable. (…)Au plancher, refaire deux toises de terrasse avec sa couette et pavée par dessous en place de celle qui est corrompue. (…) A la porte de ladite antichambre, sera mis un verouil avec ses anneaux et un crochet avec un piton en place de ceux qui manquent.”

Les jambages, c’est-à-dire les pierres qui soutiennent les murs ou les poutres, sont aussi à reprendre au niveau des portes et des murs de l’étable qui semble en piteux état tout comme la porcherie et les 1200 mètres de clôtures ! Le montant estimé des réparations est de 156 livres !

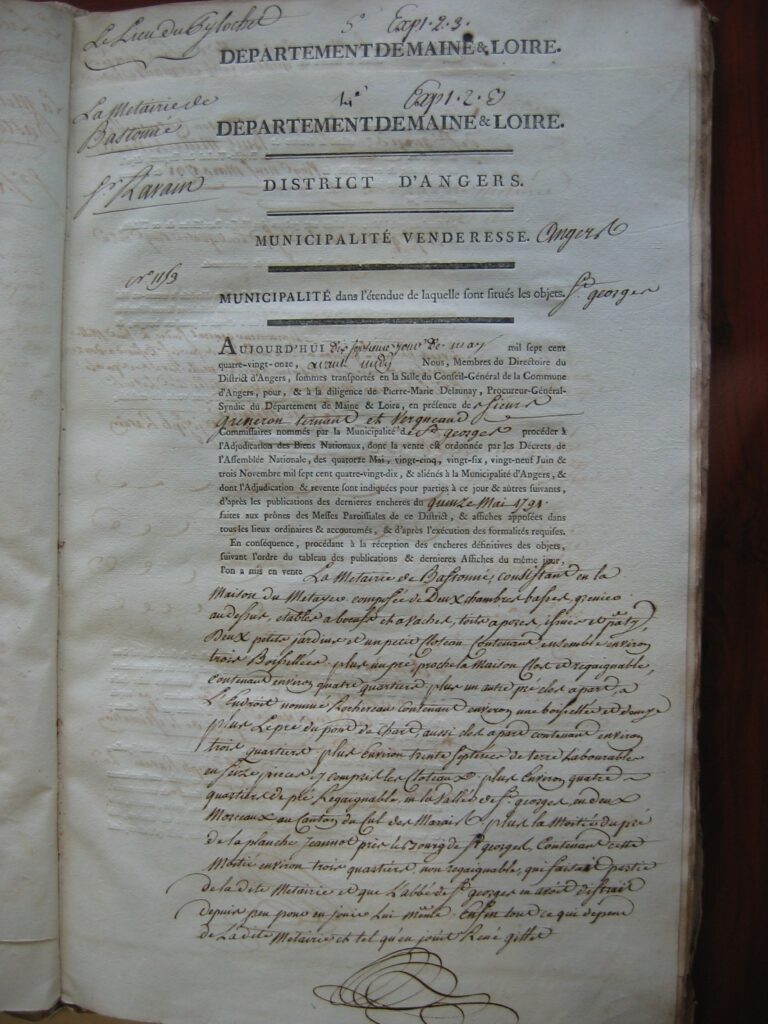

Acte de vente du Petit Batonnet en 1791

Les travaux n’ont pas été réalisés si bien qu’en 1747, une seconde expertise estime cette fois-ci le montant des travaux à 271 livres.

Les actes notariaux concernant les baux permettent de retrouver les occupants de la métairie durant cette période.

16 juin 1733 Jean Rousseau

18 décembre 1741 Pierre Foucher

22 janvier 1756 Charles Dupont

10 novembre 1766 Charles Dupont

21 octobre 1771 Julien Raimbault

27 février 1783 Etienne Chauvat

10 février 1789 Jean Guyais

17 mai 1791 René Gillot

En mars 1791, suite à la Révolution, la métairie est nationalisée comme tous les biens du clergé et vendue aux enchères par le notaire Jean Jacques Greneront Ternant qui deviendra maire quelques semaines plus tard. La mise à prix est de 8 000 livres. Pierre Gourdon, ancien aubergiste, devenu secrétaire greffier de la justice de paix qui achètera une partie de la maison conventuelle de l’abbaye, enchérit à 10 000 livres, suivi par Besnard à 12 000 et Bodineau à 13 000. C’est finalement Joseph Ravain, chirurgien de Bécon qui achète la propriété pour 14 000 livres, très au-dessus de son prix de départ. La propriété se compose alors de deux chambres basses avec grenier de deux étables (une pour les boeufs et l’autre pour les vaches), d’un toit à porc, de deux petits jardins, de près de 24 hectares de terres labourables et de 4 hectares de prés. Joseph-Pierre Ravain est devenu propriétaire des Foresteries, un domaine situé sur la commune du Louroux Béconnais, suite à son mariage. Il y est assassiné le 3 floréal de l’an II, soit le 22 avril 1794. Ce soir-là, trois meurtres sont commis dans les métairies voisines des Forestries et de la Confoirdière. Etienne-Philippe Casternault, officier municipal, Joseph Philippeaux, son domestique et Joseph Ravain, maître en chirurgie, ancien député de la paroisse de Bécon aux états généraux de 1789, sont exécutés brutalement. Durant la nuit, soixante combattants de l’armée vendéenne pénètrent dans la maison de Casternault par une fenêtre. Alors que sa fille tente de s’interposer en se jetant dans ses bras, l’officier est frappé d’un coup de baïonnette au visage. Tombant au sol dans les bras de sa fille, l’homme est abattu de deux coups de fusils. L’escadron se rend ensuite chez Ravain, lui ordonne de s’habiller avant de lui lier les mains et de le fusiller.

Sources

Le temporel de l’abbaye de Saint Georges sur Loire, Denis Mercier

Un canton de l’Anjou sous la terreur et durant la guerre de la chouannerie, Hippolyte Sauvage, 1873, p142

Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine et Loire, Célestin Port